Duas travessias transmontanas

O Túnel do Marão, os Passadiços do Corgo e o “mindset” da abundância. Com fotografias do meu pai, Eduardo Sousa.

Passadiços do Corgo

No final do ano passado, durante a habitual visita à minha cidade-natal de Vila Real, fiz um passeio com amigos pelos passadiços do Corgo, um percurso pedonal de quase 3 quilómetros pelas margens do principal rio que atravessa a cidade. Quando abriram, em 2021, os passadiços tornaram acessíveis zonas que até aí estavam praticamente interditas. Em 2024, a sua travessia ficou ainda mais interessante com a abertura de um museu no edifício de uma antiga central hidroelétrica. Vila Real é conhecida pela sua tradição e obsessão automobilística. Casa de um circuito urbano lendário para os entusiastas das corridas, é ainda uma cidade onde as pessoas tendem a deslocar-se de carro até na mais curta das distâncias. Contudo, Vila Real é uma cidade e um distrito onde se podem fazer boas caminhadas, especialmente se visitarmos algumas das emblemáticas paisagens adjacentes, como o Parque Natural do Alvão ou a zona do Douro vinhateiro.

A cidade em si está situada num planalto com mais de 400 metros de altitude e nasceu delimitada pelos rios Cabril e Corgo, que confluem no ponto onde se ergueram outrora as suas muralhas. Afluente do Douro, o rio Corgo encontra-se no fundo de um vale que atinge impressionantes proporções mesmo ao lado do centro histórico da cidade, onde se observam imponentes escarpas de granito com mais de 300 milhões de anos. Isto torna o rio distante da cidade, apesar da sua proximidade. Ao contrário de outros passadiços que se construíram por esse país fora, e que muitas vezes substituíram percursos perfeitamente caminháveis e se intrometeram na paisagem, os passadiços do Corgo criaram passagens onde elas não existiam, abriram pontos de interesse biológico e histórico, e revelaram ao público em geral uma nova perspetiva da cidade.

Um dos pontos mais interessantes nesta passagem pelas escarpas é Cascata do Agueirinho, cujas águas em queda um dia fizeram mover a turbina da Central Hidroelétrica do Biel, a primeira construída em Portugal. Inaugurada em 1894 pelo industrial e fotógrafo alemão Emílio Biel, esta central forneceu electricidade a Vila Real até 1926, ano em que foi encerrada devido à falta de utilização nos meses mais secos. Após cessar as operações para as quais foi erigido, o edifício da central foi comprado por um industrial local de nome José Pires Granjo, que entre 1932 e meados dos anos 50 ali explorou um fábrica de cortumes. Abandonado durante décadas, o edifício foi recentemente recuperado e hoje é um museu onde os visitantes podem conhecer melhor a biodiversidade do Corgo e a história industrial da cidade.

O ruído incessante da Cascata do Agueirinho, zona rica em espécies de fauna e flora, contrasta com o silêncio do restante percurso. Dali, apreende-se a verdadeira elevação topográfica da cidade, inclinando o pescoço tanto quando possível para ver lá em cima três dos seu edifícios mais altos, numa perspetiva rara e quase surreal. Fazendo este percurso com amigos ao pôr-do-sol numa tarde de inverno, reparei na beleza da paisagem, na tranquilidade plantada no coração da cidade e na própria exigência física do caminho serpenteante e, por vezes, imperdoavelmente íngreme. Pensei para mim: “esta é uma das melhores experiências desta cidade.”

Túnel do Marão

Ironicamente (ou não), a caminhada pelos passadiços pôs-me a pensar numa obra direccionada aos automóveis: o túnel do Marão. Se os passadiços melhoraram a vida das pessoas ao providenciar um espaço de lazer em harmonia com a natureza envolvente, o túnel do Marão representa uma relação mais direta e pragmática com o terreno acidentado da região, furando a montanha que durante anos foi um obstáculo resistente à deslocação motorizada entre Trás-os-Montes e o litoral do país. E se os passadiços podem ser enquadrados no tipo de pequenas/médias obras públicas de requalificação e modernização das cidades (ao estilo Programa Polis e outros subsequentes), o túnel do Marão é o tipo de mega-obra ocasionalmente descrita como faraónica – o que pode ser injusto do ponto de vista da sua utilidade, mas adequado do ponto de vista da sua magnitude e simbolismo. Obras como os passadiços do Corgo continuam a ver-se um pouco por todo o país, mas obras como o túnel do Marão – a Ponte Vasco da Gama, a Expo 98, os estádios do Euro 2004 , os túneis da Ilha da Madeira – podem parecer uma imagem do passado otimista que ficou nas décadas de 90 e 2000.

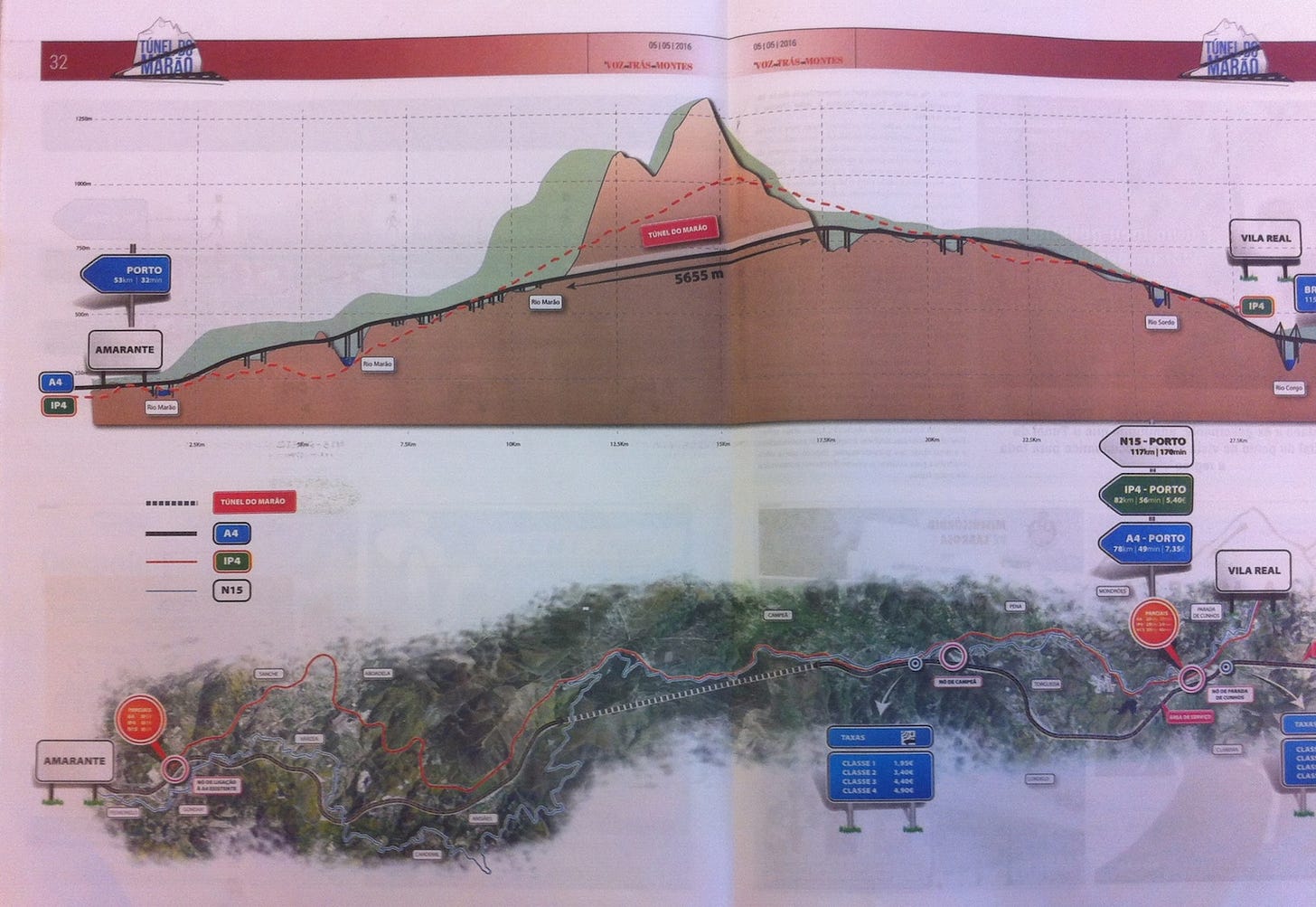

Enquanto os passadiços do Corgo reforçam a dimensão rural e caminhável da cidade, o túnel do Marão remete-nos para a relação com o automóvel e para o posicionamento económico do interior do país. Inaugurado em 2016, parte da expansão e renovação da auto-estrada A4, o túnel do Marão é uma obra de engenharia monumental que deu à região uma alternativa mais rápida e segura a um perigoso troço do IP4, cujas curvas apertadas e condições climatéricas adversas colheram muitas vidas ao longo dos anos. Por causa dessa herança trágica, da espetacularidade visual do cenário onde se insere e da dependência gerada por esta via de acesso ao litoral norte, o IP4 foi uma marca cultural na vida da cidade, omnipresente nas conversas diárias e nos noticiários locais e nacionais. O túnel do Marão não só usurpou o uso rodoviário do IP4, como parte da sua iconografia, tornando-se numa nova marca cultural.

Estas fotografias foram tiradas pelo meu pai no dia 7 de Maio de 2016, numa caminha/pedalada solidária no túnel do Marão, que antecedeu a sua abertura aos carros na madrugada seguinte. O túnel do Marão é o maior túnel rodoviário da Península Ibérica, com uma extensão de 5825 metros. Segundo a Infraestruturas de Portugal custou ao Estado 397,8 milhões de Euros, aos quais se juntaram 89,9 milhões de Euros do Fundo de Coesão. A sua construção teve um enorme impacto económico na região. A título de exemplo, lembro-me de uma reportagem televisiva na qual vários comerciantes da restauração em aldeias próximas à obra diziam recear o fim da mesma, o que significava o fim do fluxo de trabalhadores que frequentaram os seus negócios durante vários anos. É difícil explicar a alguém que nunca fez o antigo percurso do IP4 naquela zona o quão mais fácil e seguro é o percurso da A4, que depois de Vila Real segue até Bragança. Um dos grandes argumentos usados em defesa deste investimento era que Vila Real se tornaria mais acessível, que mais gente lá poderia ir. Havia também apreensão com o efeito contrário – seria mais fácil sair de Vila Real para o Porto, um êxodo típico da cidade. Ainda assim, poucas obras públicas desta magnitude terão sido tão consensuais na história recente do país – pelo menos entre aqueles que conheciam a realidade local.

Crise, Abundância e Nostalgia

A minha geração viveu a sua infância no auge do investimento nas infraestruturas do país na viragem do milénio e provavelmente lembrar-se-á do entusiasmo que estas grandes obras geravam. Lembrar-se-á também do cinismo e desconfiança que elas produziram, tornando-se num símbolo fácil para as perceções de corrupção em Portugal. Das mais diferentes formas, muitas delas implantaram-se culturalmente, especialmente no vernáculo popular, bem para lá das intenções de quem as pagou, projetou e construiu. As políticas de austeridade da troika – fundamentadas por uma ideia de que os portugueses viviam acima das suas possibilidades – e a disseminação da consciência acerca da crise climática, vieram cimentar o cinismo, o ceticismo e a aversão às grandes obras públicas. Se não contarmos com as expansões dos metros de Porto e Lisboa, as maiores e mais caras obras prometidas no país – o novo aeroporto e a linha férrea de alta velocidade – continuam a ser sucessivamente adiadas e não há um particular ânimo popular em torno da sua construção.

Dez anos voltados sobre o fim da intervenção da troika em Portugal, a qualidade de vida melhorou apenas marginalmente para parte da sociedade e piorou para outra grande parte. Os partidos de direita que compõem a maioria parlamentar foram eleitos, em parte, à boleia do discurso do crescimento económico, da desregulação e do incentivo à iniciativa privada. Os exemplos a que se agarraram vieram de outras experiências liberais europeias, do radicalismo anarco-capitalista de Milei na Argentina e do malfadado DOGE nos Estados Unidos. Há um movimento mais ou menos concertado no ocidente, encabeçado pelos Estados Unidos e pela sua preocupação com os efeitos negativos da desindustrialização do país. Em simultâneo, dá-se o crescimento industrial e económico sem precedentes da China, para onde a globalização deslocou grande parte da manufatura dos países ricos.

Em resposta a esta ansiedade e no contexto da derrota dos Democratas nas eleições presidenciais, os jornalistas Ezra Klein (New York Times) e Derek Thompson (The Atlantic) avançaram, este ano, a sua proposta para um novo projeto do centro-esquerda norte-americano: a política da abundância. Segundo os próprios, a política da abundância representa uma espécie de terceira via alternativa à desregulação selvagem e destruição do governo pelos conservadores no poder e, por outro lado, à resistência ao crescimento e hiperdepência em regulações dos ideólogos na oposição. Este caminho implica uma passagem do que é designado como “política da escassez” para uma política tecno-otimista da abundância, cuja principal premissa é a construção facilitada de novas infraestruturas, desde habitação a centrais energéticas, passando por uma ocupação do espaço sideral que rivaliza com a visão de Elon Musk. Mas se a retórica da abundância coloca uma forte tónica na ideia de futuro, ela também parece ser sustentada pelo apelo de regressar a um tempo mais simples, quando era mais fácil imaginar e construir coisas, quando não havia toda esta burocracia, regulamentação e hesitação ecológica. No fundo, toda a política americana é um pouco MAGA.

Independentemente dos méritos desta proposta, importa reconhecer que ela tem sido amplamente divulgada na imprensa mainstream e alternativa norte-americana, recolhendo o apoio de várias figuras mediáticas e políticos influentes da elite liberal. Ainda que parte deste programa ideológico abrace uma certa estética-meme do comunismo espacial, as suas principais premissas ecoam o discurso da direita: redução de impostos, corte de regras e regulações, mais exploração dos recursos naturais do planeta e da mão de obra barata de outros povos, que estão excluídos da equação. Nesse sentido, é evidente que a política da abundância não representa uma rutura ameaçadora para o grande capital. Na verdade, ela pode até posicionar-se contra alguns dos seus maiores inimigos: aqueles que querem taxar mais, introduzir mais normas de proteção ambiental e reduzir a intensidade da extração dos recursos naturais. Semelhantes promessas foram feitas no passado com resultados desastrosos, basta olhar para os efeitos globais da desregulação do mercado financeiro norte-americano antes da crise do subprime ou para o incentivo federal ao investimento privado do programa ZIRP, que abriu as porta ao domínio monopolista de meia dúzia de grandes plataformas como a Meta ou a Amazon.

Meses antes do livro de Klein e Thompson ser publicado nos EUA, já a União Europeia tinha conhecido a sua própria versão da política da abundância no relatório de Mario Draghi sobre a competitividade económica da União, que despoletou as mesmas preocupações e conclusões entre a elite política europeia. Mas como poderia esta viragem chegar a Portugal? Haveria vontade e carteira para tal? Não dá para ler as entranhas, mas há alguns sinais interessantes. A resposta da maioria de direita para a crise habitacional insiste na necessidade de construir mais casas, enquanto o partido que mais ativamente fez campanha em defesa do controlo das rendas acabou por ser um dos mais penalizados. A mensagem dos impostos e o ataque às políticas migratórias tiveram melhor resultado que a mensagem dos salários e dos direitos laborais. E no marasmo pós-eleitoral da esquerda, apareceu novamente José Sócrates a defender o seu legado, do qual fazem parte muitas destas grandes e caras obras públicas. Numa entrevista à CNN Portugal, o ex-Primeiro Ministro ecoou a mensagem de Draghi sobre o atraso europeu face aos Estados Unidos, denunciando uma certa ignorância dos seus sucessores. Neste vazio ideológico, com os setores mais radicais da esquerda enfraquecidos, não seria surpreendente se aparecesse uma qualquer forma de política da abundância liderada por centristas. Essa via não seria tão impulsionada pelo instinto nacionalista e populista dos norte-americanos, mas pelo efeito que a sua retórica e pressão diplomática podem exercer na elite política europeia. Com esse argumentário e algum bullying institucional, é relativamente simples impor um novo paradigma económico no nosso país, tal como foi imposta a austeridade da troika ou o aumento de investimento na defesa.

Venha-se a cumprir ou não uma reinvenção retrofuturista do consenso político europeu, a obra grande e pequena continuará a ser um motivo cultural nacional suis generis. Nos livros. No cinema. Em páginas do Instagram. E nas fotografias do meu pai, que registou contínua e sistematicamente, ao longo de vários anos, a construção de várias infraestruturas em Vila Real – nomeadamente, o túnel do Marão, a expansão da A4 e os Passadiços do Corgo. A minha ligação aos espaços destas imagens não é só pessoal, é geracional. Elas não despertam apenas uma nostalgia pela cidade distante onde cresci e que conheci antes da sua transformação. Elas despertam também a nostalgia do otimismo de classe média que se vivia no virar do milénio e do progresso simbolizado pela modernização do país. É essa nostalgia aburguesada que me deixa alerta para propostas como a política da abundância. Não é dizer, de todo, que grandes investimentos são um erro e que não é preciso construir – em escalas diferentes, falo aqui de dois bons exemplos. É dizer que, quando uma geração envelhece e vai trocando o seu radicalismo idealista de resistência por um pragmatismo reformista do poder, o pior que ela pode fazer ao mundo é oferecer apenas um regresso nostálgico ao conforto da sua infância, pois esse mundo já não existe mais.

Fontes e Recursos

Vila Real – História ao café, livro editado por Elísio Amaral Neves e A. M. Pires Cabral

Central do Biel – Museu de Arqueologia Industrial

Vídeo da travessia do Túnel do Marão, filmado por mim a 14 de junho de 2025

Túnel do Marão, brochura da Infraestruturas de Portugal

IP4. Almanaque Transmontano, revista online que editei com a minha amiga Sofia Rocha e Silva (sigam-na aqui no Substack).

The Politics of Abundance, do podcast The Ezra Klein Show

Abundance By Ezra Klein & Derek Thompson, do podcast Chapo Trap House

Ezra Klein: Abundance Politics, da série Doomscroll (Joshua Citarella)

The ZIRPSLOP Report, de Brad Troemel (conteúdo pago)

The American empire is over: Richard Wolff on Trump, tariffs and the rising power of BRICS, entrevista da Al Jazeera (Marc Lamont Hill)

The Draghi report on EU competitiveness, da Comissão Europeia

Entrevista de José Sócrates à CNN Portugal (1 de junho de 2025)

Mão Invisível - uma história do neoliberalismo em Portugal, documentário do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra